1分22秒でわかる真実

まだまだ継続の難しい「ワーキング・カップル:共働き」

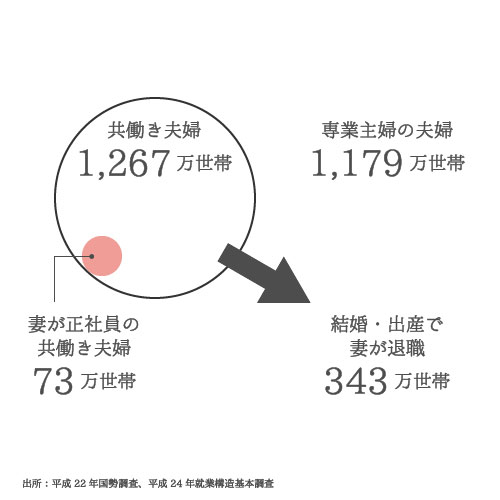

現在の日本の労働市場の視点から見ると、結婚・出産・育児のライフイベントにおいて、妻の負担が大きく、「ワーキング・カップル:共働き」というライフスタイルを離脱せざるえない状況が起きていると言えます。下図では、共働き夫婦1,267万世帯あるうち、妻が正社員である共働き夫婦は、その約5%である73万世帯しかいないことがわかります。

古い既成概念:共働きは悪?

近年、日本では、

・「女性は家庭に入るもの」

・「育児は母親が行うもの」

・「夫婦が働きにでて、家に残される子供はかわいそう」

など、という考えが根強くあります。

別の見方をすれば、「男性が仕事で家計を養うほど稼ぎ、女性が家庭を取り仕切る」ということです。また「共働き」というのは、何か貧相な人たちのライフスタイルという見方も一部であります。しかし、このような考えが主流となったのは、実はそれほど昔の話ではないのです。

専業主婦時代になって、実はまだ50年

今の現役世代は、自分の母親が専業主婦だったのが普通で、専業主婦というのは、はるか昔からずっと続いている文化だと思っている人も多いと思います。

日本が高度成長期を迎え、各家庭で車を持つようになり、1人1つのテレビを持つようになって、たったの50年ほどしか経っていません。

実は、専業主婦文化も、そのぐらいの歴史しかないのです。

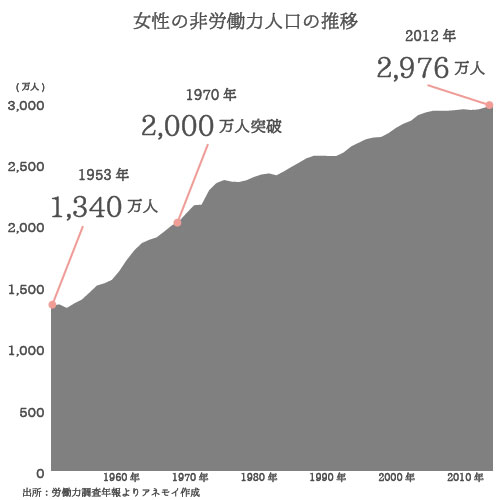

女性の非労働力人口の調査によるとおよそ1970年頃に「専業主婦」層の数が2,000万人を超えます。仕事を持っていた女性が、結婚後一定期間無職になるようなライフコースが主流となりはじめた時代です。

それまで一般的な働き方であった自営業や家族就労が大きく減り、夫側の被雇用労働形態の定着、職住分離が進み・・・つまりサラリーマン世帯が増加し、

それにより、

・賃金雇用は安定

・配偶者控除の制度化

・結婚退職制度

・社内結婚の禁止

などといった仕組みが作り上げられてきました。

その時代背景と併せて、日本経済自体も成長し、一人当たりの収入も伸びていき、家計を支えることが可能となり、家庭内主婦が増えた要因と考えられます。

「ワーキング・カップル:共働き」

ライフスタイルに潜む障壁

昨今の日本では少子化の進行により、労働力人口が減少してきています。当然のことながら、日本の経済成長にマイナスの影響を及ぼすことが懸念されており、内閣府の試算によると、2050年の労働力人口は現在の3分の2まで減少すると見込まれています。

一方、女性の就労率が男性と同水準の80%まで増えれば、日本のGDP(国内総生産)が14%伸びるという試算もあり、女性の社会進出が国際的競争力を維持する重要な鍵となり、「ワーク・ライフ・バランスの推進」が声高く謳われ、働く意欲と能力を持つ女性が、労働市場への参加を実現するための仕組みづくりを進めることが必要とされています。

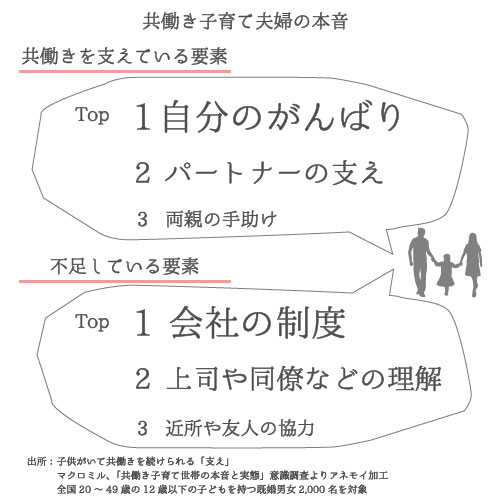

しかし、共働き子育て夫婦の声を聞いてみると、その生活を続けられる要素として「自分のがんばり」「パートナーの支え」「両親の手助け」が多く、また世の中に不足している要素としては「会社の制度」「上司や同僚などの理解」「近所や友人の協力」をあげる声があります。

つまり、現状の「ワーキング・カップル:共働き」では、まわりのサポート・インフラが足りず、夫婦の自助努力が必要というのが現実です。

さらに「出生動向基本調査」等の結果によれば、既婚者や結婚希望のある未婚者の「持ちたい子どもの数」の平均は、男女ともに「2人以上」となっていますが、「実際に持つ子供の人数」は減少を続けて「1人」が大多数のが現状です。

第二子以降の出産については

・家事・育児への不安

・家庭でのパートナーのサポートがあるかどうか

・職場の制度や労働時間などへの心配

などの要因が大きく影響を及ぼしていると考えられます。

「ワーキング・カップル:共働き」が日本を救う?

日本経済は一昔前のような成長が難しく、終身雇用や年功序列の崩壊が進み、夫一人での収入で家計を支えることが難しくなりつつあります。

そんな先行きの見えない時代だからこそ、ともに働くことで可処分所得が増える、ワーキング・カップルというライフスタイルで対応することも一つの方法と考えます。

夫婦共に正社員であるような共働きを増やすことが、消費需要を活性化させて、日本の経済成長を軌道に乗せる鍵なのです。

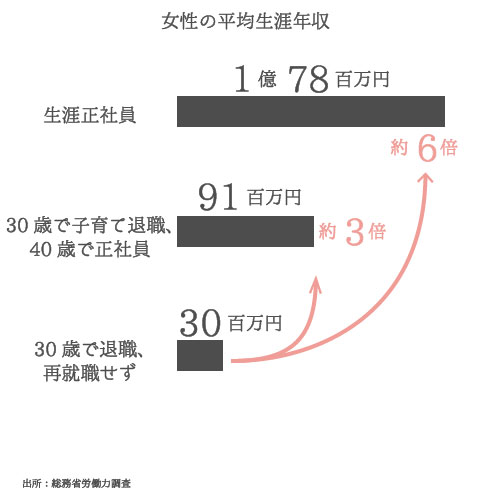

また、妻の生涯収入を見てみると、労働市場への関わり方次第で、結果は大きく異なります。例えば、生涯正社員の場合は1億78百万円の収入を得られるのに対して、30歳で子育て退職し、40歳で再び正社員となった場合には91百万円、30歳で退職し再就職しなかった場合は30百万円と、かなりの差を生むことがわかります。つまり、キャリア形成時に、一時離脱することの経済的影響は大きいのです。

一方、妻が働くことで、子育てなどの家事への影響が懸念されますが、

・「子供の幸せ意識調査、共働き家庭が一番高い(2012年、英国)」

などといった調査結果もあり、プラスの効果も期待されます。

anemoiの提唱するライフスタイル

anemoiでは、「妻・夫ともに働き、ともに家庭を運営し、それぞれが自律して、負担を分け合う形」そんなパートナーシップ・ライフスタイルを、二人が気軽に選べ、”身軽でハッピー”となることで、社会に多くのハッピーを増やせたらと願っています。